Erstellt und vorgetragen von Ilse Maas-Steinhoff

Kategorie: Allgemein

Online-Sommer-Quiz des Geschichtsvereins (2020)

Achtung: Das Quiz ist beendet und die Gewinner werden benachrichtigt. Auflösung siehe unten. (12.08.2020)

Das Online-Sommer-Quiz 2021 finden Sie ab dem 05.07. hier.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen kann jeder, der sich für die Geschichte Soests und der Soester Börde interessiert; ausgeschlossen sind die Mitglieder des Vorstands. Die Antworten werden online unter https://geschichtsverein-soest.de/quiz/ eingegeben. Der 1. Preis wird ein Mal vergeben, der 2. Preis höchstens fünf Mal, der 3. Preis höchstens zehn Mal. Bei noch mehr richtigen Eingaben entscheidet das Los. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preise

Die Auflösung der Fragen werden nach dem Ende der Schulferien (11. August 2020) bekannt gegeben. Dann erfolgt die Benachrichtigung der Gewinner per E-Mail.

- 1. Preis (10/10 richtige Antworten): kostenlose Teilnahme an einer Tages- oder Halbtagesexkursion des Geschichtsvereins für 2 Personen (gültig 1 Jahr)

- 2. Preis (9/10 richtige Antworten): kostenlose Teilnahme an einer Tages- oder Halbtagesexkursion für 1 Person (gültig 1 Jahr)

- 3. Preis (8/10 richtige Antworten): Buch- oder Film-Geschenk

DGSVO

Zur Benachrichtigung über einen Gewinn benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Diese wird ausschließlich und nur einmal zu diesem Zweck verwendet, danach dauerhaft gelöscht.

Auflösung

| 1. Ungefähr welchen Durchmesser hatte die Stadt Soest innerhalb der 1180 fertig gestellten Stadtmauer? | 1200m |

| 2. Welcher Name steht über der Eingangstür der von Bruno Paul entworfenen Villa Plange (Sigefridwall 20)? | Georg Plange |

3. Zu welchem Gebäude gehört dieser Kellereingang? | Petri-Kirche |

| 4. Warum nennt man eines der ältesten profanen Steinhäuser Westfalens „Romanisches Haus“? | Im romanischen Stil erbaut |

| 5. Wie heißt der Bürgermeister von Soest mit der (bis heute) längsten Amtszeit? | Coester |

| 6. Welchen Straßennamen gibt es in Deutschland nur ein Mal? | Beamtenlaufbahn |

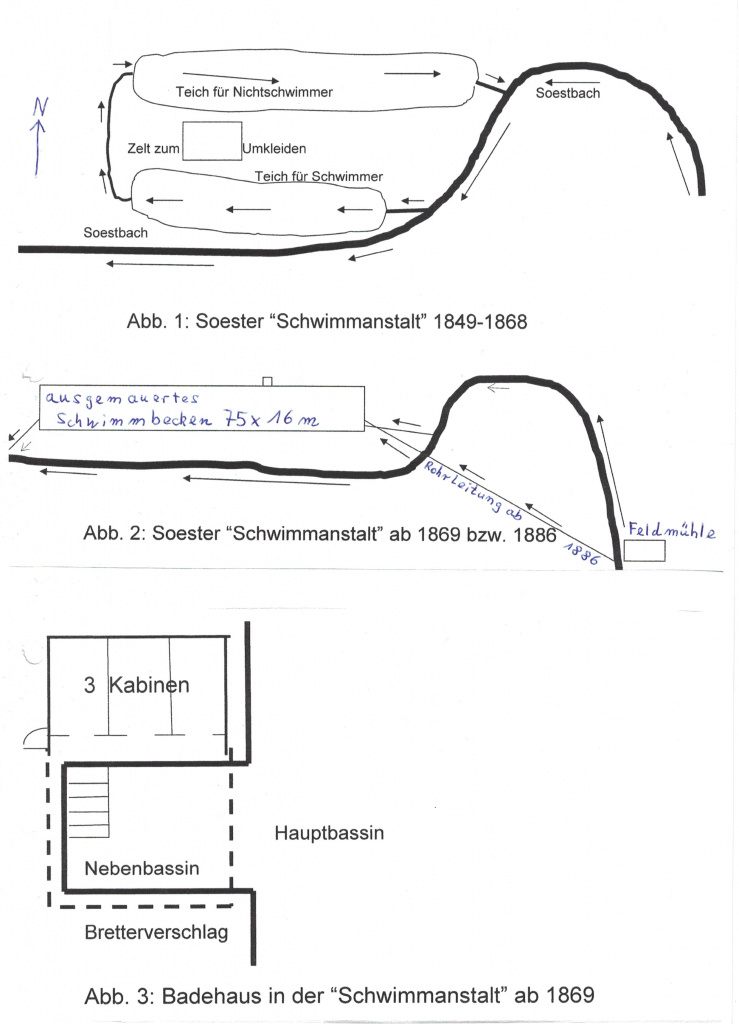

| 7. Was wurde 1926 im Soester Freibad zum ersten Mal durchgeführt? | Chlorierung des Wassers |

| 8. Welcher der folgenden Begriffe bezeichnet keine Waffe zur Zeit der Soester Fehde? | Muskete |

| 9. Welcher Stadtteil gehört nicht zur Kreisstadt Soest? | Schwefe |

| 10. In welchem Jahr wurde dem Nordturm der Wiesenkirche der jetzige Schlussstein aufgesetzt? | 2016 |

Ein ganz besonderer Stein: Soest, die Stadt des Grünsandsteins

Erstellt und vorgetragen von Dr. Bärbel Cöppicus-Wex

Hinweis: In dieser aktualisierten Fassung findet auch die Soester Stadtmauer Erwähnung (1:53 – 3:35).

Berichte britischer Reisender über Westfalen im 18. Jahrhundert

Zusammengestellt und zum Teil aus dem Englischen übersetzt von Günter Kükenshöner

Ein Reisebericht aus dem Herbst des Jahres 1445

Zusammengestellt und aus dem Mittelniederdeutschen übersetzt von Joachim Grade, vorgetragen von Günter Kükenshöner

„Das Wasser grünlich, aber offenbar rein“: Badefreuden im Soester Freibad zu Großvaters Zeiten

Erstellt und vorgetragen von Dr. Wolfgang Stelbrink

Workshop „Soest vor 50 Jahren“

Wenige Städte in Westfalen haben so viel Geschichte buchstäblich „vor der Tür“ liegen wie Soest. Das reicht beispielsweise vom ca. 5000 Jahre alten Steinkistengrab in Hiddingsen, über die Bleifunde aus der römischen Kaiserzeit, der sakralen Kunst des Mittelalters, den Prachtbauten aus dem Barock (Rathaus und Friesenhausenscher Hof), die expressionistischen Bilder Wilhelm Morgners und die Architektur des „Neuen Bauens“ von Bruno Paul bis zu der Französischen Kapelle aus dem Zweiten Weltkrieg.

Dies sind nur einige, wenige Schlaglichter aus der reichen Soester Geschichte. Was liegt also näher, als sich mit den Schätzen, die uns umgeben, auseinander zu setzen? Aus den Schulbüchern erfährt man die Geschichte in größeren Zusammenhängen. Man hört vom „Aufstieg und Niedergang des Römischen Reiches“, über die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege, über Industrialisierung und über das „Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive“. Aber was heißt dies konkret? Was bedeutete dies hier vor Ort in Soest?

Da Geschichte in Soest, egal ob vor Jahrhunderten oder vor Jahrzehnten, zum Greifen nah ist, möchte der Geschichtsverein gerne mit jungen Leuten (ca. zwischen 14 und 20 Jahre alt) sich in unterschiedlichen Projekten hier vor Ort auf Spurensuche begeben.

Beginnen möchten wir mit der Konzeption einer Ausstellung im November 2020 mit dem Arbeitstitel „Soest vor 50 Jahren“. Dieser Termin ist mit Bedacht gewählt, denn im November 1970 fand während der Allerheiligenkirmes im sogenannten „Karussell der Jugend“ ein auf seine Art sensationelles Konzert mit den Gruppen „Can“ und „Kraftwerk“ statt, die bekanntlich heute Weltruhm hat. Weil die meisten der damaligen Besucher vermutlich noch leben, kommt in diesem Projekt der Zeitzeugenbefragung eine besondere Bedeutung zu. Des Weiteren sind natürlich wichtige Themen der Zeit die „68er“, die Mode und das Alltagsdesign und natürlich die Musik der jungen Leute von damals. Die „brennenden Sorgen“ der Soester vor 50 Jahren wird man am besten dem Soester Anzeiger entnehmen können.

Die weiteren Projekte im Anschluss an diese Ausstellung können die Teilnehmer selbstverständlich auch mitbestimmen. Denkbar sind archäologische Untersuchungen, Fotoprojekte, aber auch digitale wie beispielsweise eine Soest-App für Kinder/Jugendliche oder das Schreiben eines historischen Romans.

Wer also Interesse hat mitzumachen, wer sich gerne forschend, fotografierend, schreibend, programmierend oder sonstwie mit der Geschichte „vor der Haustür“ beschäftigen möchte und sich zu den „jungen Leuten“ zählt, ist herzlich eingeladen.

Günter Kükenshöner, M.A.

Termin und Ort: Nach Absprache

Tel.02921-380233

E-Mail: gk@muenster.de

WDR5 Scala zur Bruno-Paul-Ausstellung

Quelle: WDR5

„Volksgenossen“, „Gemeinschaftsfremde“ und Widerständler

Hier können Sie die Präsentation anlässlich der StadtOper „Die Weiße Rose“ am 2., 4. und 5. Mai 2019 im Museum Wilhelm Morgner als PDF-Datei ansehen und herunterladen:

Inhalt: Dr. Wolfgang Stelbrink

Präsentation: Nicolai Weitkemper

Mitarbeit: Günter Kükenshöner

Die Rückkehr eines Ensembles von Bruno-Paul-Möbeln nach Soest – Ankauf und Restaurierung mit Hilfe der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege und der Bürgerstiftung Hellweg-Region

Im März 2007 erreichte den Verein für Geschichte und Heimatpflege Soest e. V. eine Offerte aus Bayern: Man bot ein Ensemble von 13 Möbel-Unikaten aus der Zeit des Art déco an. Die Stücke gehörten ehemals zu der ganzheitlichen Gestaltung der 1926 erbauten „Villa Plange“, dem heutigen Kreisarchiv am Sigefridwall 20. Sowohl die Baukonzeption als auch das Interieur der Villa entstammen Entwürfen von Bruno Paul, einem der seinerzeit gefragtesten Designer, Innenausstatter und Architekten Deutschlands. Bei einem Ankauf konnten sie wieder in der Villa Aufstellung finden, für die sie geschaffen waren und die Kunstlandschaft der Stadt Soest um eine moderne Komponente bereichern.

Bruno Paul (1874-1968) in Soest

Hanna Plange, die Ehefrau des Bauherrn, lernte durch ein Kunststudium dasŒuvre Bruno Pauls kennen, was dazu führte, dass er zwischen 1926 und 1931 neben Arbeiten in Köln und Berlin die meisten seiner Bauvorhaben dieser Zeit in Soest realisierte: drei großbürgerliche Villen und den Neubau des Archi-Ruderheimes, dazu einen privaten Umbau und den des Saales der Gesellschaft Ressource.

Der vielseitige Architekt wurde 1874 in der Lausitz geboren. Nach kunstgewerblicher und handwerklicher Ausbildung in Dresden und München wurde er Illustrator des „Simplicissimus“, für den auch Frank Wedekind, Hermann Hesse und andere prominente Autoren arbeiteten. Bald darauf machte Bruno Paul als Möbeldesigner von sich reden. Auf der Weltausstellung in Paris errang er drei Goldmedaillen, und 1904 brachte ihm der Entwurf eines Arbeitszimmers für den Regierungspräsidenten von Bayreuth auf der Weltausstellung in St. Louis einen Grand Prix ein. Der Entwurf zog weitere Aufträge nach sich, u. a. für Schloss Stein der Familie Faber-Castell und den Nürnberger Bahnhof..

1907/08 begann seine zweite Karriere als Architekt. Im gleichen Jahr wurde er Mitbegründer des Deutschen Werkbundes, eines Zusammenschlusses von Architekten, Designern und Kunsthandwerkern, deren Anliegen die gute Form war und ist. 1908 entwickelte er das erste Typenprogramm für Möbel, und noch vor dem Ersten Weltkrieg erreichte ihn ein Auftrag nach dem anderen für die Ausstattung von Ozeandampfern, erste Bürohäuser und großbürgerliche Privatbauten. Seit 1924 Direktor der Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin, wurde er durch den nationalsozialistischen Staat seiner Ämter enthoben. Danach arbeitete er als freier Architekt und Siedlungsplaner, seit 1951 in Düsseldorf. Er starb 1968 in Berlin.

Die drei Soester Villen aus der Zeit der Weimarer Republik zählt man zu den Schlüsselbauten für sein Schaffen. Nun zeigte er seine, dem Bauhaus verwandte sachliche, klare Formensprache des „Neuen Bauens“: die asketische Abwendung vom Jugendstil und den historisierenden Formen im Gegensatz zur Heimatschutzarchitektur. Die Villen entstanden als Gesamtkunstwerke: Er entwarf den Baukörper und die komplette Innenausstattung und begründete damit seinen internationalen Ruf.

Die „Villa Plange“

Das älteste dieser Soester Häuser ist also das der Familie Plange, gelegen am Sigefridwall 20. Hanna Planges Ehemann Wilhelm gab es in Auftrag, als Geschäftsführer der Mühlenwerke Georg Plange, die zu den größten Arbeitgebern der Stadt zählten. Den Namen Plange gibt es in Soest seit dem Mittelalter. Die Firma geht auf eine Wassermühle im heutigen Ortsteil Hattrop zurück, die seit 1775 Roggen und Weizen aus der Soester Börde vermahlte. Mitte des 19. Jahrhunderts erwirbt die Familie eine Dampfmühle in der Stadt. Es geht rasant bergauf: Man stabilisiert die Qualität des Mehls durch Übersee-Getreide, gibt dem Produkt den Namen „Diamant-Mehl“ und füllt es bald statt in großen Kolonialsäcken in Kilotüten für Hausfrauen ab.

Erfolgreiche Innovationen: Ende des 19. Jahrhunderts gehört die „größte Mühle des Kontinents“ am Hafen Hamburg-Wilhelmsburg zur Firma und seit 1907 ein Zweigwerk in Düsseldorf. Das ehemalige Betriebsgebäude am Rhein, an der Weizenmühlenstraße 1, ist inzwischen durch die Architekten Ingenhoven, Overdiek und Partner umgestaltet und so heute ein bekanntes Zentrum des Medienhafens.

Mit diesem wirtschaftlichen Hintergrund konnte Wilhelm Plange in den Jahren unmittelbar nach der Wirtschaftskrise den Bau eines repräsentativen Wohnhauses ins Auge fassen und den Berliner Stararchitekten mit der Planung auch allen Interieurs beauftragen. Bruno Paul entwarf das Haus, das Mobiliar, die Tapeten, das Wohndesign bis hin zu den Fenstergriffen und der Haustür. Die Möbel wurden über das Richmodishaus in Köln bezogen, einer Vertretung der Deutschen Werkstätten Hellerau-München. Fünf Kinder wuchsen hier auf.

Die große Zeit der Villa Plange als Gesamtkunstwerk endete mit dem Aus für das Soester Mühlenwerk fünfzig Jahre später. Die bewegliche Einrichtung verließ Soest, nachdem das Haus in der Nähe der neu gebauten Kreisverwaltung 1975 durch den Kreis Soest ohne Inventar angekauft und als Archiv umgenutzt worden war. In dessen Schubkästen lagerten danach zwar noch Zeichnungen und Fotografien von Stücken der ehemaligen Ausstattung, jedoch vom Mobiliar war nichts mehr vorhanden, nur noch vereinzelte nach Entwürfen Bruno Pauls gefertigte Gegenstände.

Was ursprünglich die Wohnkultur zerstörte, erwies sich nun als Glücksfall. Kürzlich konnten einige Zeugnisse dieser Raumkunst aus Bruno Pauls erster Villa im Stil des „Neuen Bauens“ dank der Einigung mit dem Kreis Soest dort wieder Einzug halten, in ein nun öffentlich zugängliches Gebäude, während entsprechende Stücke der anderen beiden Villen als Privatbesitz verschlossen sind.

Die Heimkehr der Möbel

Der Kreis Soest stellte vertraglich das ehemalige Herrenzimmer für einen Kernbestand der Möbel zur Verfügung. Wilhelm Plange, ehemals Korvettenkapitän, hatte sein Reich mit Schiffsmodellen und Geweihen ausgestattet, den Trophäen aus seiner Biographie und seinem Hobby, der Jagd. Diese Dekoration ist inzwischen gewichen, nicht aber die Originalvertäfelung des Raumes in Ostindisch-Palisander.

Aus diesem Holz ist auch ein zurückgekehrtes ehemaliges Herrenzimmer-Möbelstück gefertigt, eine mit Schmuckfurnier versehene Kommode mit fünf Schubladen.

Ein Club- und ein Wandtisch aus der Wohnhalle gehören ebenfalls dazu. Dieses Ensemble wird durch eine Sitzgruppe aus der ehemaligen Wohnhalle ergänzt, die noch den Originalstoff der zwanziger Jahre trägt.

Ein Sofa gehört dazu, ein passender Sessel in einem taubenblauen Wolldamaststreifen sowie drei Hocker, denen der gleiche Stoff aufliegt; dazu ein bunter Schalensessel in kräftigem großblumigen Muster. Die aufwändigen Arbeiten führten mit großem persönlichem Engagement die Textil-Restaurierungswerkstatt der Benediktinerinnen in Köln und die Holzrestauratorin Annette Hobbelink (Dortmund) aus. Die bisher eingesetzten Mittel stellten neben dem Soester Geschichtsverein zum größten Teil die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege zur Verfügung sowie die Kulturstiftung Hellweg e. V. und auch private Spender. Eine Komplettfinanzierung ist noch nicht erreicht.

Schon jetzt aber vertritt das Ensemble exemplarisch nicht nur die Raumkunst Bruno Pauls an einem für sein Schaffen bedeutsamen Ort, sondern würdigt modernes Architekturschaffen in einer Stadt und Region, deren herausragende Architekturbeispiele im Allgemeinen fast ausschließlich mit Romanik und Gotik in Verbindung gebracht werden. Es erinnert zugleich an die im 19./20. Jahrhundert international agierenden Soester Betriebe in Familienhand, die heute fast alle nicht mehr am Ursprungsort existieren. Zugleich schwingt ein allgemeiner historischer Aspekt mit: Villa und Möbel als Einheit bezeugen das Lebensgefühl des Weimarer Großbürgertums und damit das spannungsreiche Bild einer ganzen Epoche. Dass sich bei der gegenwärtigen Aufstellung Herrenzimmer- und Wohnhallenausstattung mischen, mag zugleich symbolisieren, dass sich inzwischen maskuline und feminine Lebenswelt angenähert haben.

Der Verein für Geschichte und Heimatpflege Soest e. V. dankt der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege und der Kulturstiftung Hellweg e. V., dem Kreis Soest als Partner sowie allen privaten Spendern und Helfern für ihre Unterstützung.

Alle Fotos: Thomas Drebusch

Literatur:

Thomas Drebusch: Die Soester Villen. In: Alfred Ziffer (Hg.): Bruno Paul. Deutsche Raumkunst und Architektur zwischen Jugendstil und Moderne. München 1992.

Jost Schäfer: Bruno Paul in Soest. Villen der 20er Jahre und ihre Ausstattung (Denkmalpflege und Forschung in Westfalen. Bd. 23). Bonn 1993.

Thomas Drebusch: Bruno Paul : Schönheit ist Freude. Soest 2019.